| 色の名前Japan Color Name | 壺菫(つぼすみれ) |

|---|---|

| ローマ字Romanized | Tsubosumire |

| RGB | R:132 G:055 B:121 |

| CMYK | C:40 M:80 Y:00 K:30 |

| Web カラーHex triplet |

色の説明

壺菫(つぼすみれ)とは、ツボスミレの花の花芯部のような渋く濃い紅紫色のことです。

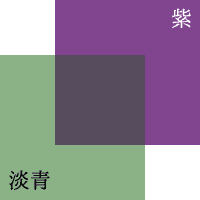

もとは万葉時代の重 ねの色目に由来した色で、色目は「表・紫、裏・淡青 」で春の野に咲くツボスミレの様子を表した配色でした。(出典:薄色模様)

ちなみに、着用時期は早春の二月。

ちなみに、着用時期は早春の二月。

「牧野 新日本植物図鑑」によれば「ツボスミレ」は本来は庭に植えるスミレの総称で、花の形が墨壺 に似ているからつけられたのではないかとあります。

壺菫(つぼすみれ)

壺菫(坪菫)はスミレ科スミレ属の多年草。「如意菫(ニョイスミレ)」とも。 ごく小型で、長く茎を出し、白い花をつける。全体に小柄であまり目立たない植物。花色は白で上弁は反り返り、花弁には紫の筋が入るが、筋の濃さには個体差がある。壺菫の花は春から夏まで咲きつづけ、その花形は菫 に比して小さい。

ちなみに、名前のツボ(坪)とは庭のことで、庭に生えるスミレとの意。重ねの色目になったように古くからの名である。

『壺菫』の名前は『枕草子』を始めとした平安文学や和歌にも多く詠まれていますが、基本的には花そのものを指すばかりで色としては登場していません。

『壺菫』は赤紫の系統ですが、菫の色を表す『菫色』は青紫の系統になっています。

ツボスミレの花

-読み: つぼすみれ-

春雨のふる野の道のつぼすみれ

摘みてはゆかん紬はぬるとも

『続後拾遺集』藤原定家

関連する色の紹介